Primärversorgung ist die erste Anlaufstelle für alle Menschen mit gesundheitsbezogenen Fragen und Anliegen. Das Tätigkeitsfeld ist vielfältig. Der Berufsalltag lebt von intra- und vor allem interprofessioneller Zusammenarbeit. So entwickeln verschiedene Berufsgruppen unterschiedliche Fragestellungen.

Ob Sie nun bereits in der Primärversorgung arbeiten oder auf der Suche nach dem richtigen Job sind: Die häufigsten Fragen und die dazugehörigen Antworten finden Sie hier.

Allgemeine Fragen zur Primärversorgung

Primärversorgung ist die erste Anlaufstelle für alle Menschen, die gesundheitliche Fragen haben. Primärversorger:innen kennen die Vorgeschichte und Lebensumstände ihrer Patient:innen. Gemeinsam koordinieren sie den weiteren Verlauf der Behandlung. Sie können Überweisungen zu Spezialist:innen und Vertreter:innen anderer Gesundheitsberufe veranlassen und haben mit der Lotsenfunktion eine zentrale Rolle inne.

Zur Primärversorgung zählen haus- und kinderärztliche Einzel- und Gruppenpraxen sowie selbstständige Ambulatorien, Primärversorgungseinheiten (PVE) und Kinder-PVE. Primärversorger:innen bieten ein leicht zugängliches, umfassendes, koordiniertes und kontinuierliches Versorgungsangebot im Rahmen des öffentlichen Gesundheitssystems und gewährleisten dadurch eine umfassende Grundversorgung.

Neben der Behandlung von akuten oder chronischen Erkrankungen leistet die Primärversorgung einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention in der Bevölkerung. Außerdem fördert sie die psychosoziale Gesundheit durch entsprechende Betreuungsangebote. Auch Familienplanung und Schwangerschaftsberatung sind Basisaufgaben der Primärversorgung.

Eine gut ausgebaute Primärversorgung mit einem breiten Leistungsspektrum trägt dazu bei, sowohl den Gesundheitszustand als auch die Gesundheitschancen der Bevölkerung zu verbessern. Ziel ist eine integrierte Gesundheitsversorgung – von der Geburt bis ins hohe Alter.

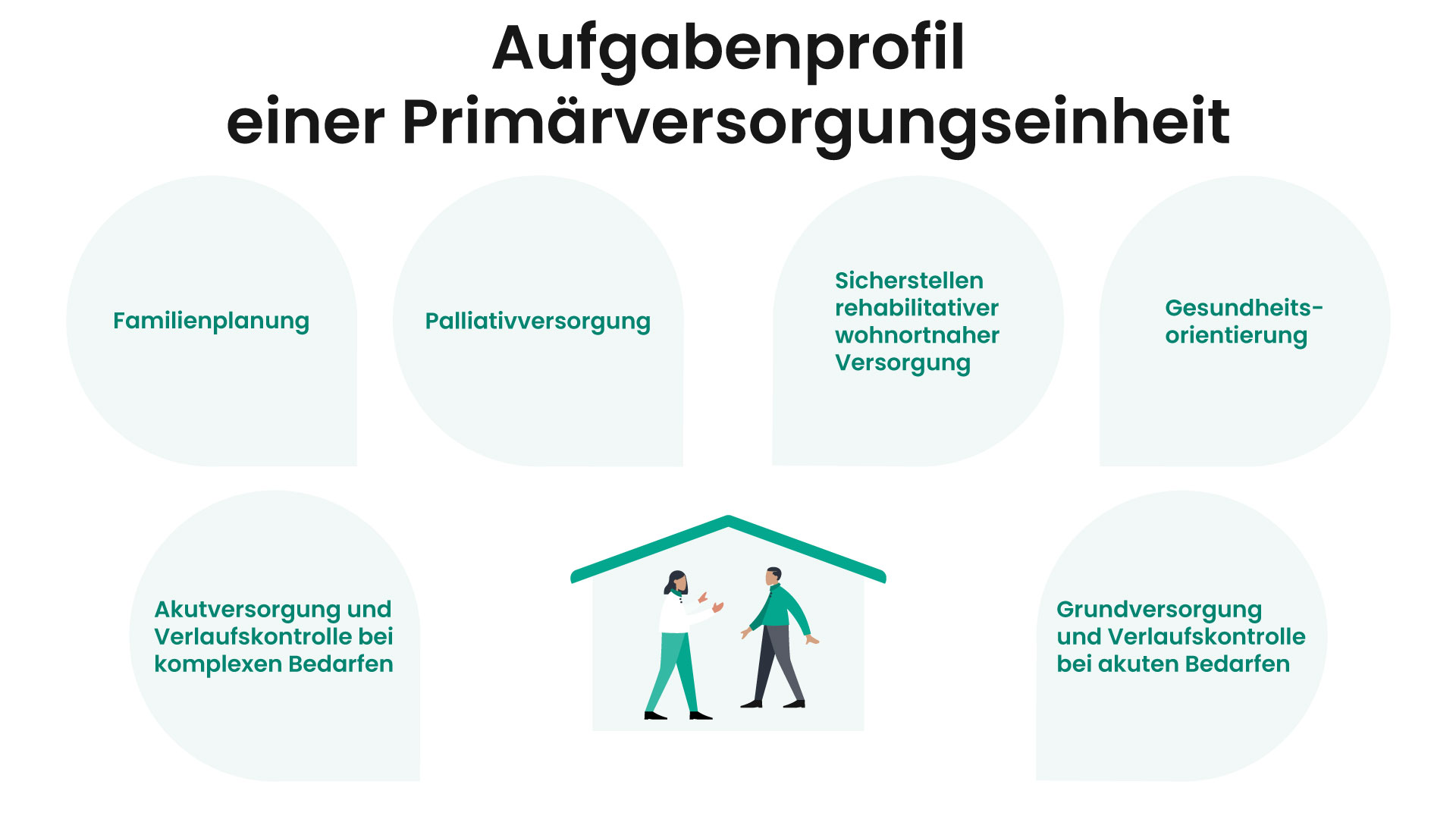

Als erste Anlaufstelle kann die Primärversorgung folgende Aufgaben erfüllen:

- Erkennung, Diagnostik und Behandlung von akuten, chronischen und Mehrfach-Erkrankungen durch kurative, pflegerische, rehabilitative und palliative Maßnahmen und Tätigkeiten

- Schulung und Anleitung von Patient:innen und deren pflegende Angehörige sowie Laienbetreuer:innen

- Gesundheitsförderung

- Krankheitsprävention

- soziale Unterstützung, psychosoziale und psychische Betreuung

- wohnortnahe und aufsuchende Versorgung im Wohnumfeld

- kontinuierliche Betreuung

- Koordination des Versorgungsprozesses

Eine gut ausgebaute Primärversorgung bringt viele Vorteile: Der Gesundheitszustand der Bevölkerung kann verbessert, Gesundheitschancen können gesteigert werden. Darüber hinaus mindert ein starkes Primärversorgungssystem auch die Anzahl nicht notwendiger Krankenhausaufenthalte.

So sichert eine integrative Primärversorgung mittels interprofessioneller Zusammenarbeit, dass die Bevölkerung adäquat und effizient behandelt und versorgt wird – und das so nahe wie möglich am Wohnort. Nicht zuletzt stärkt sie die Gesundheitskompetenz der Menschen, weil auch die Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention einen großen Stellenwert haben. Dies alles hat zur Folge, dass die Bevölkerung selbst maßgeblich zum Gelingen einer gesunden Lebensführung beitragen kann.

Neben den Hausärzt:innen in Einzelordinationen gibt es weitere Formen der Zusammenarbeit: Organisationsformen wie z. B. Gruppenpraxen und Primärversorgungseinheiten. Unabhängig von der Organisationsform handelt es sich immer um die erste Kontaktstelle in Wohnortnähe mit dem oben beschriebenen Rollenverständnis.

Die multiprofessionelle Primärversorgung zeichnet sich durch die Einbindung nahezu aller Gesundheits- und Sozialberufe aus. Neben Allgemeinmediziner:innen und/oder Fachärzt:innen für Kinder- und Jugendheilkunde sowie Ordinationsassistent:innen sind das zum Beispiel Angehörige

- des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege (DGKP),

- der Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz,

- der Sozialarbeit,

- der Physiotherapie,

- der Ergotherapie,

- der Logopädie,

- der Diätologie,

- der Klinischen- und Gesundheitspsychologie,

- der Psychotherapie sowie

- des Hebammenberufs.

Auf der Website des Gesundheitsportals finden Sie verständlich aufbereitete Informationen rund um das Thema Primärversorgung für Patient:innen:

- viele Infos über die Primärversorgung in Österreich und alles rund um das Thema PVE inkl. aller Vorteile

- Praxisbeispiele und Expertenmeinungen

- Fragen & Antworten

- Entwicklungen in der Primärversorgung inkl. Erklärungen zum neuen Primärversorgungsgesetz

- wichtige Begriffe in der Primärversorgung – verständlich erklärt

Was bedeuten die verschiedenen Vorsilben „multi“, „inter“, „trans“ und „intra“ im Kontext einer professionellen Zusammenarbeit?

- Multiprofessionelle Zusammenarbeit beschreibt das Arbeiten von unterschiedlichen Berufen neben- und weitgehend unabhängig voneinander

- Interprofessionelle Zusammenarbeit (IPZ) bedeutet, dass sich die Kompetenzen der unterschiedlichen Berufsgruppen überschneiden

- Interdisziplinäre Zusammenarbeit wird häufig analog zu IPZ verwendet, beschreibt aber das Überschneiden von einzelnen Wissenschafts- oder Medizindisziplinen

- Transprofessionelle Zusammenarbeit heißt, dass die Grenzen der einzelnen Berufe verschwinden und die Kompetenzen wechselseitig austauschbar sind

- Intraprofessionelle Zusammenarbeit umfasst die Zusammenarbeit innerhalb einer Profession

Mahler, C., Gutmann, T., Karstens, S., & Joos, S. (2014). Begrifflichkeiten für die Zusammenarbeit in den Gesundheitsberufen - Definition und gängige Praxis.

Allgemeine Fragen zu Primärversorgungseinheiten (PVE)

Eine Primärversorgungseinheit (PVE) leistet durch verbindliche Zusammenarbeit in einem Team aus Angehörigen mehrerer Gesundheits- und Sozialberufe eine an Gesundheit orientierte Grundversorgung für die Bevölkerung in der jeweiligen Region.

Jede Primärversorgungseinheit hat ein auf die jeweilige Region zugeschnittenes Leistungsangebot, das im sogenannten Versorgungskonzept definiert wird. Eine Primärversorgungseinheit tritt nach außen immer als eine Einheit auf.

Angebote und Aufgaben einer PVE

Primärversorgungseinheiten erweitern das Angebot auf Ebene der Primärversorgung. Dadurch ergeben sich sowohl für die Bevölkerung als auch für Personen aus Gesundheits- oder Sozialberufen neue Möglichkeiten: Die interprofessionelle Zusammenarbeit ermöglicht eine ganzheitliche Versorgung und kontinuierliche Koordination der einzelnen Leistungen. Verlängerte Öffnungszeiten sind nicht nur ein Vorteil für Patient:innen, sondern bedeuten auch flexiblere Arbeitszeiten für das gesamte PVE-Team.

Das Leistungsangebot wie auch die Aufgaben einer Primärversorgungseinheit sind vielfältig: Neben der Versorgung akuter und chronischer Erkrankungen stehen Gesundheitsförderung, Prävention sowie psychosoziale Gesundheit im Fokus. Das PVE-Team koordiniert den Versorgungsprozess von der Säuglingszeit bis ins hohe Alter.

Die wesentlichen Merkmale einer Primärversorgungseinheit

- wohnortnah: Die PVE ist erste Anlaufstelle für alle Menschen mit gesundheitsbezogenen Anliegen.

- integrativ: Die PVE bietet ein umfassendes Versorgungsangebot, das Gesundheitsförderung, Krankheitsprävention und qualitativ hochwertige und effiziente Krankenbehandlung vereint.

- multiprofessionell: Das integrative Versorgungskonzept gelingt durch die enge und interprofessionelle Zusammenarbeit verschiedener Gesundheits- und Sozialberufe.

Die tagesaktuelle Anzahl der Primärversorgungseinheiten (PVE) in Österreich, dazu zählen Primärversorgungszentren (PVZ) und Primärversorgungsnetzwerke (PVN) findet sich auf unserer PVE-Landkarte. Dort finden Sie auch Details zu den jeweiligen PVE wie beispielsweise dort tätige Gesundheits- und Sozialberufe oder angebotene Praktika.

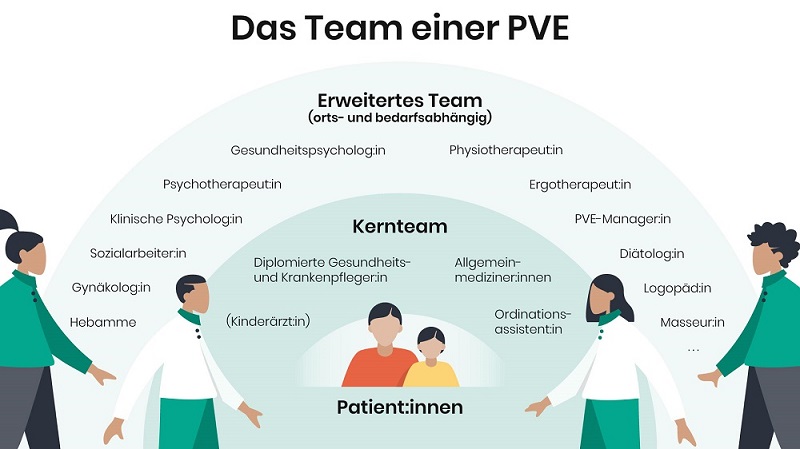

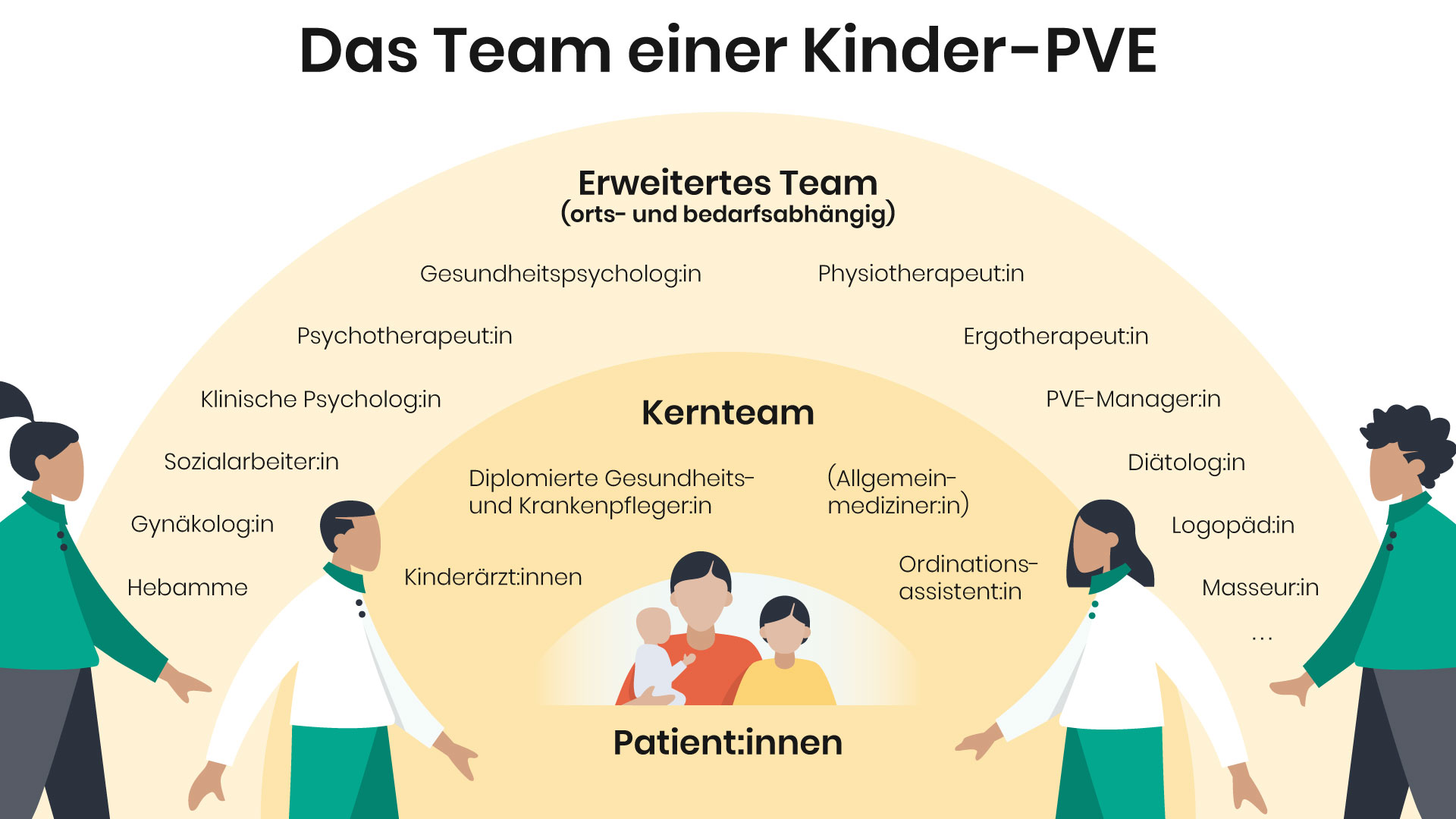

In einem Primärversorgungsteam sind Personen aus verschiedenen Berufsgruppen tätig. Die Allgemeinmediziner:innen und die Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege bilden zusammen mit der Ordinationsassistenz das sogenannte Kernteam, das bei Bedarf um Fachärzt:innen für Kinder- und Jugendheilkunde ergänzt wird. Bei Kinder-PVE kann das ärztliche Kernteam ausschließlich aus Fachärzt:innen für Kinder- und Jugendheilkunde bestehen oder aus einer Kombination von Fachärzt:innen für Kinder- und Jugendheilkunde und Allgemeinmediziner:innen.

Je nach Region und Leistungsangebot können im erweiterten Team zum Beispiel Personen aus den Bereichen Ergotherapie, Diätologie, Psychologie, Gynäkologie oder Sozialarbeit in einer PVE mitwirken, um das Versorgungsangebot zu erweitern.

Jede Berufsgruppe und jede Person übernimmt verschiedene Aufgaben. Diese werden entsprechend den berufsrechtlich geregelten Zuständigkeiten und Kompetenzen aufgeteilt.

Wie viele Teammitglieder in einer PVE zusammenarbeiten, hängt von den Anforderungen im Zusammenhang mit dem Leistungsspektrum ab. Auch der regionale Bedarf spielt hierbei eine Rolle.

Wichtig ist auch die Zusammenarbeit mit externen Partner:innen in der Region: Kooperiert wird unter anderem mit Apotheken, Fachärzt:innen und Sozial- und Pflegeeinrichtungen sowie der Gesundheitshotline 1450.

Hier finden Sie weitere Informationen und Factsheets zu Berufsgruppen.

In einer PVE dürfen Allgemeinmediziner:innen und Fachärzt:innen für Kinder- und Jugendheilkunde arbeiten – sie alle dürfen auch Gesellschafter:innen der PVE sein. Auch Fachärzt:innen für Frauenheilkunde und Geburtshilfe dürfen mit PVE kooperieren, sie werden aber nicht direkt in der PVE angestellt und dürfen keine Gesellschafter:innen sein.

Eine PVE ermöglicht Personen verschiedener Gesundheits- und Sozialberufe Folgendes:

- eine erweiterte Zusammenarbeit und engere Vernetzung

- eine Erweiterung der eigenen Kenntnisse

- eine optimale Aufgabenverteilung entsprechend den Kompetenzen

- flexible Arbeitszeiten

- die Entfaltung ihres Potenzials durch Teamarbeit in einem kollegialen Umfeld; dies gelingt zum Beispiel durch den Austausch von Fachwissen.

- eine praxisbezogene Ausbildung; davon können sowohl ärztliche Nachwuchskräfte als auch Auszubildende in anderen Gesundheitsberufen profitieren.

Patient:innen

- haben den Vorteil einer leicht zugänglichen ersten Kontaktstelle,

- profitieren von kurzen Wegen und der engen Abstimmung im Primärversorgungsteam,

- gewinnen neben einer Hausärztin bzw. einem Hausarzt weitere Ansprechpersonen,

- profitieren von längeren Öffnungszeiten inklusive Tagesrandzeiten,

- können auf ein erweitertes Leistungsangebot und zusätzliche Services zugreifen,

- entwickeln eine stärkere Gesundheitskompetenz,

- können Angebote zur Gesundheitsförderung und Prävention nutzen,

- werden zielgerichtet versorgt, um Krankenhausaufenthalte zu vermeiden.

Fragen zur Gründung einer PVE

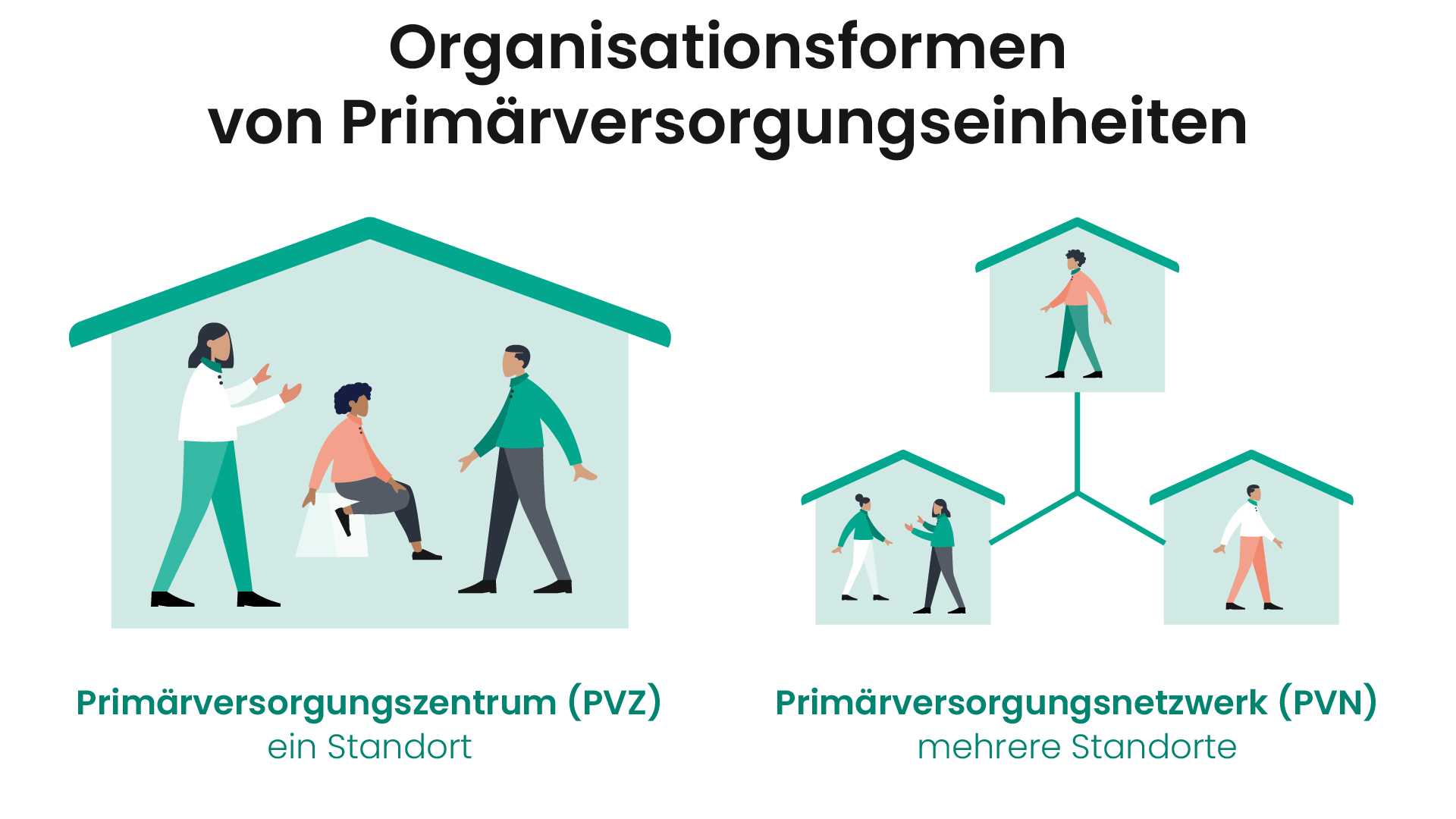

Eine PVE kann

- entweder als Primärversorgungszentrum (PVZ) an einem Standort

- oder als Primärversorgungsnetzwerk (PVN) an mehreren Standorten

gegründet werden.

Folgende Rechtsformen kommen für ein Primärversorgungszentrum (PVZ) infrage:

- Gruppenpraxis als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

- Gruppenpraxis als Offene Gesellschaft (OG)

- selbstständiges Ambulatorium

Gesellschafter:innen einer Gruppenpraxis können laut Ärztegesetz nur Ärzt:innen sein. Mit der Novelle des Primärversorgungsgesetzes (August 2023) gibt es ab sofort die Möglichkeit, dass neben mindestens zwei Ärzt:innen auch Personen weiterer Gesundheitsberufe als Gesellschafter:innen in einer Gruppenpraxis beteiligt sein können. Eine solche multiprofessionelle Gruppenpraxis kann allerdings ausschließlich als GmbH sowie als Zentrum (PVZ) gegründet werden. Voraussetzung ist weiters, dass die Personen zur freiberuflichen Berufsausübung berechtigt und in der PVE im Kernteam oder hauptberuflich tätig sind. Zusätzlich müssen die ärztlichen Gesellschafter:innen die Mehrheit (in Summe mehr als 50 Prozent) am Kapital der Gesellschaft haben.

Bei einem selbstständigen Ambulatorium können nur

- gemeinnützige Anbieter:innen gesundheitlicher oder sozialer Dienste,

- gesetzliche Krankenversicherungsträger sowie

- Bund, Land, Gemeinde, Gemeindeverbände oder von diesen eingerichtete Körperschaften und Fonds als Gesellschafter auftreten.

Bei einem Primärversorgungsnetzwerk (PVN) sind folgende Rechtsformen möglich:

- Gruppenpraxis als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

- Gruppenpraxis als Offene Gesellschaft (OG)

- Verein

- Genossenschaft

Für den Betrieb eines Primärversorgungsnetzwerkes kommt auch ein Verein oder eine Genossenschaft als Trägerorganisation infrage.

Netzwerke können nur aus freiberuflich tätigen Ärzt:innen, Gruppenpraxen, Angehörigen anderer Gesundheits- und Sozialberufe oder deren Trägerorganisationen gebildet werden.

Eine Primärversorgungseinheit dient als Ausbildungsort für

- zukünftige Ärzt:innen (Lehrpraxen) sowie

- Personen anderer Gesundheitsberufe (Pflichtpraktika).

Auf unserer PVE-Landkarte finden Sie genauere Informationen zu den Angeboten der einzelnen PVE.

Die Honorierung erfolgt auf der Grundlage eines bundesweiten Gesamtvertrags der Sozialversicherung.

Auf der Grundlage des Primärversorgungsgesetzes können die Verträge auf Landesebene regional unterschiedlich ausgestaltet sein.

Hier finden Sie genauere Informationen zu den Verträgen und zur Honorierung.

Auf Basis des bundesweiten Gesamtvertrags werden auf Bundeslandebene zwischen den Sozialversicherungsträgern und der Landesärztekammer gesamtvertragliche Vereinbarungen (gemäß § 342b ASVG) abgeschlossen. Dabei werden auch die konkreten Vereinbarungen über die Honorierung der PVE im jeweiligen Bundesland festgelegt. Ist noch kein regionaler Gesamtvertrag in Kraft, besteht die Möglichkeit zum Abschluss eines Primärversorgungs-Sondervertrags. Weitere Details: https://primaerversorgung.gv.at/pve-vertraege

Grundsätzlich dürfen Allgemeinmediziner:innen und Fachärzt:innen für Kinder- und Jugendheilkunde eine PVE gründen.

Seit der Novelle des Primärversorgungsgesetzes 2023 können auch Angehörige weiterer gesetzlich geregelter Gesundheitsberufe Gesellschafter:innen einer PVE (multiprofessionelle Gruppenpraxis) sein.

Weiters besteht die Möglichkeit, dass gemeinnützige Anbieter gesundheitlicher oder sozialer Dienste, gesetzliche Krankenversicherungsträger, Gebietskörperschaften oder von Gebietskörperschaften eingerichtete Körperschaften und Fonds eine PVE in Form eines selbstständigen Ambulatoriums für Allgemeinmedizin bzw. Kinder- und Jugendheilkunde gründen.

Eine Hilfestellung, die Sie auf dem Weg zur Gründung unterstützen soll, stellt die folgende Checkliste dar: 10 Schritte zur Gründung einer PVE

In einer Praxisgemeinschaft teilen sich die Hausärzt:innen und ggf. weitere Ärzt:innen sowie Therapeut:innen die Räumlichkeiten und andere Ressourcen (z.B. Ausstattung), arbeiten aber unabhängig voneinander. Es handelt sich um mehrere rechtlich selbständigen Praxen. Im Gegensatz dazu ist eine PVE ein vertraglicher Zusammenschluss als Einheit, in welcher die Angehörigen der Gesundheits- und Sozialberufe verbindlich in einem Team zusammenarbeiten.

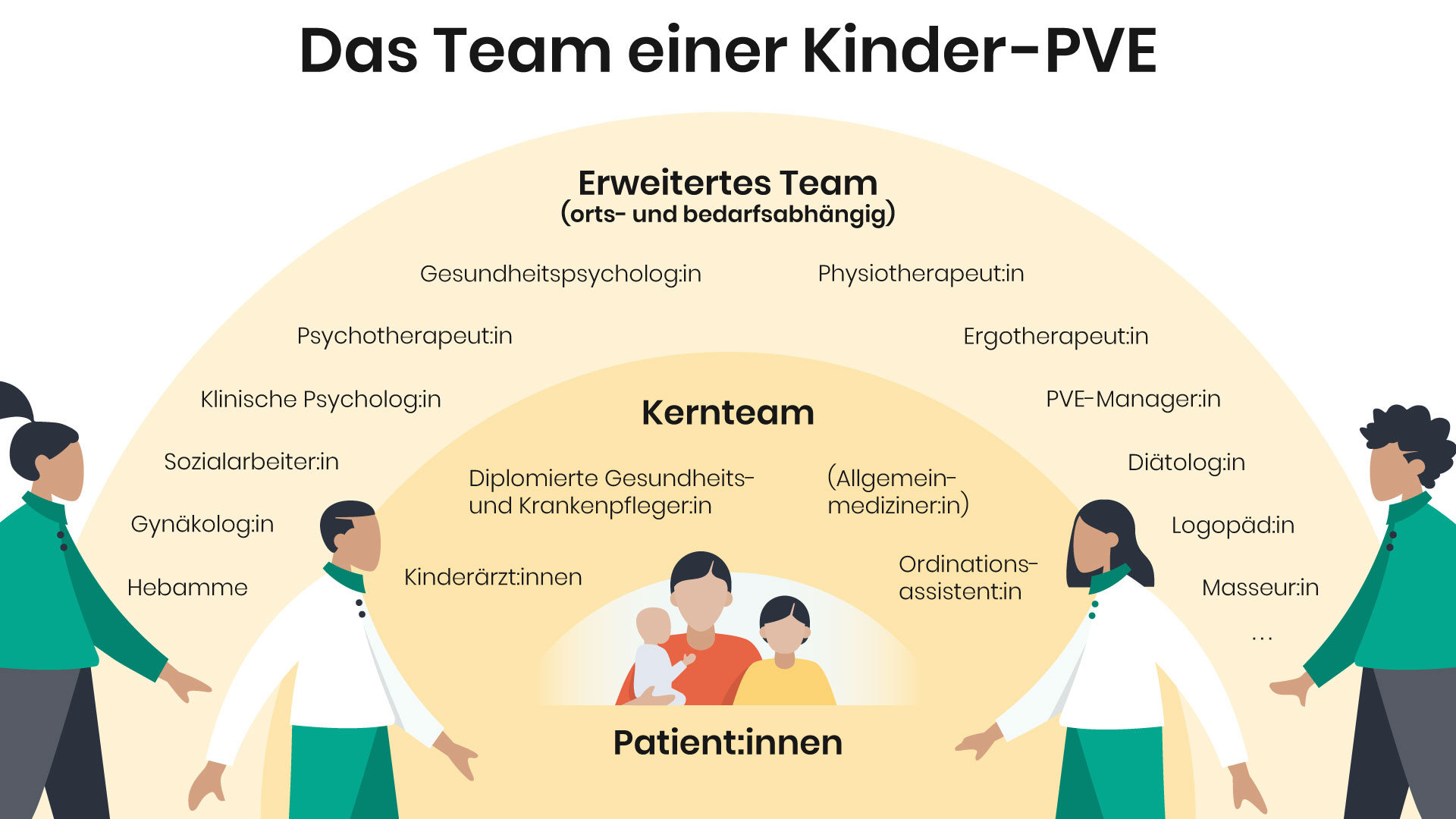

Durch die Änderungen des Primärversorgungsgesetzes (PrimVG) gibt es zukünftig PVE, die sich der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen widmen – sogenannte Kinder-PVE.

Kinder-PVE sind speziell auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ausgerichtete Primärversorgungseinheiten. Hier arbeiten Kinderärztinnen und Kinderärzte eng mit Personen anderer Gesundheits- und Sozialberufe zusammen. Damit soll eine umfassende Gesundheitsversorgung möglich sein.

Bis ins junge Erwachsenenalter bieten Kinder-PVE umfassende Leistungen an, wie etwa in der:

- Grundversorgung

- Versorgung chronisch kranker Kinder und Jugendlicher,

- Früherkennung

- Krankheitsprävention

- Beratung

Das Team einer Kinder-PVE kann aus folgenden Personen bestehen:

Die wesentlichen Änderungen im neuen Primärversorgungsgesetz können Sie auf dieser Seite nachlesen.